ステレオとモノラルの話(1)

運動会のように広い場所で放送をする場合、どの場所でも聞こえるように、下の図のようにスピーカーを複数個配置する。

この図では家庭用のステレオ装置と同じように見えるが、屋外放送アンプの大きな違いはスピーカーから出る音がモノラルだということである。

家庭用のステレオアンプでも、スピーカーから出る音をモノラルにする「L+R」というスイッチがある機種もあるので、その場合は屋外放送用にも使えるが、そうでない場合は、左右から出る音が違ってしまうので、会場全体に均一な放送をすることができなくなってしまう。

音楽CDはほとんどステレオ音源なので、右のスピーカーから出る音と左のスピーカーから出る音は違っている。ビートルズの曲の場合、「フロム・ミー・トゥ・ユー」「イエロー・サブマリン」「ミッシェル」「レディ・マドンナ」「デイトリッパー」「エリナー・リグビー」等の曲は、歌声は右チャンネル、楽器演奏は左チャンネルに振り分けられているので、広い会場で左右のスピーカーの位置を離し、ステレオ再生したならば、右のスピーカーに近い位置の人には歌声しか聞こえず、左のスピーカーに近い人には楽器演奏の音だけが聞こえて歌声が聞こえないという現象が起きてしまう。(ビートルズのように極端な例は少ないのだが‥‥)

普通のステレオ装置の入力端子は、下の写真のように、左チャンネル(白)・右チャンネル(赤)がきちんと分けられている。

ところが、屋外放送用のアンプの入力端子は下の写真のようになっている。

右側の「ライン1・2」(①の部分)のピン入力端子を見れば、赤白の色がついていないことがおわかりだろう。

CDデッキ・カセットデッキ・MDデッキなどの外部機器をここにつなぐのだが、ステレオ信号のピン端子をここに接続しても、アンプの内部でモノラルにミックスするのである。

CD・カセット・MD等のデッキにステレオ出力のピン端子がある場合は、下のようなコードで屋外放送用のアンプに接続すればよい。

ところが、この頃では屋外放送専用のデッキを用意していることは少なくなった。放送室や音楽室にデッキはあるのだがアンプの背面に回って接続を外すのはけっこう面倒である。持ち運びできるCD(MD)ラジカセのほうが簡便なので、それを使うことのほうが多い。

しかし、うんちくNo.255「信号版情報非公開」でも触れたように、最近のポータブルオーディオ機器には、外部出力はヘッドフォンジャックしかないものがほとんどである。(下の写真)

本当は、デッキ等のライン出力の電圧と、ヘッドフォン出力の電圧は異なるので、ヘッドフォンへの出力を屋外放送用のアンプのライン入力につなぐのは邪道なのだが、ヘッドフォンの出力を小さめにすればなんとかなるので、ここでは許容することにしよう(^^;)

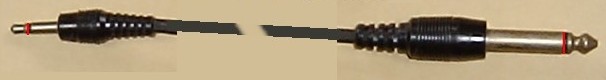

その場合、必要になるのが、下の写真のような変換コードである。

このコードを使って、CDラジカセ等のヘッドフォンジャックと、屋外放送用アンプのライン入力端子(前掲の写真の①の部分)をつなげば、ほぼきちんとした音で放送をすることができる。

ところが、うんちくNo.148「コードマニア」でも書いたように、学校には接続コード・変換コードの類が完全に揃っていないことも多い。特に標準プラグ・ミニプラグ類とピンプラグとの接続コードは少ないようだ。

前掲の屋外放送用アンプの場合、ピンプラグの接続コードがなくても、次のようなコードがあれば接続が可能である。

このコードの左側のプラグ(ステレオミニプラグ)をCDラジカセ等のヘッドフォンジャックに差し、右側のプラグ(モノラル標準プラグ)をアンプの②のジャック(マイク/ライン併用)に差せばよい。なお、この場合、アンプの入力レベル切換えスイッチ(前掲写真の③の部分)を「ライン」側にする必要がある。

上の写真のようなコード(ステレオミニプラグ←→モノラル標準プラグ)があればよいのだが、運悪くそれがなかった場合、大きさが似ているからといって次のようなコードを使うことはないだろうか。

A(ステレオミニプラグ←→ステレオ標準プラグ)

B(モノラルミニプラグ←→モノラル標準プラグ)

どちらのコードも使うのが望ましくないのだが、特に上の写真のBの例(モノラルミニプラグ←→モノラル標準プラグ)は機器を壊す可能性もあるので絶対に使ってはいけない。

ステレオのジャック・プラグの構造は、標準サイズもミニサイズも下の図のようになっている。

モノラルの場合は上の図の「R(+)」の部分がなくなり、プラグの先端部分が共通の(+)、棒の部分が共通の(-)になる。

Aのコードを使うと、屋外放送用アンプには左チャンネルの信号しか送られないことになる。前述のビートルズの曲の場合、歌声が消えて楽器演奏だけのカラオケ状態になってしまう(^^;)

まあ、一般のCDの場合はビートルズほど左右の振り分けが極端ではないので、「ちょっと普段聞いている音楽とは違うな」という程度の音になるはずだが、実際にはステレオの片チャンネルの音だけの再生なので、リズムギターの音がやたら大きくてボーカルが小さいというような音になってしまう。

Aのコードを使った場合、音楽にうるさい人でないとわからない程度のエラーで済むこともあり、機器が壊れることもないので大した問題でないかもしれないが、Bのコードを使うのは大問題である。

下の図をご覧いただきたい。

CDラジカセ等のヘッドフォンジャック(ステレオミニジャック)にモノラルミニプラグを差した状態を図示したものだが、Rチャンネルの「+」出力と共通の「-」出力が、プラグの棒状の部分(「-」の受け部分)でショートしてしまっている。(緑色の部分)

オーディオ機器によっては、このような事態を避けるために保護回路を設けているものもあるが、そうでないと最悪の場合、アンプ内部に多大な電流が逆流して(電気的には正しい表現ではないが)機器が焼き切れてしまう危険性もある。

これまで述べたのは、ステレオ信号をモノラル信号に合成する場合の例であるが、モノラル信号の出力をステレオ信号に分配する場合はどうだろうか。

結論からいうと、これは問題がない。(抵抗:インピーダンスの面から見ると配慮は必要であるが)

ところがステレオ信号をモノラル信号にミックスする場合は、単純にコードを結び合わせればよいというわけにはいかない。

図の上段左側のように、Aの出力とBの出力を合わせて、Cに出力しようとする場合、単純にコードを結び合わせただけでは、右側の図のように信号が逆流(?)するようなかたちになり、Cの側に正しく出力されない。

そこで、下側の図のように抵抗を入れることで、「AからBへ」「BからAへ」の流入を防いで、C側へAとBの出力をミックスした信号を送ることができる。

最初に写真で表示した屋外放送用アンプや、ちゃんとしたミキサーの内部では、このような処理が行われているのである。また、入力側・出力側を明示しているような、しっかりした「ステレオ→モノラル変換コード」の場合も、内部に抵抗を入れてトラブルがないように配慮しているのだが、数百円で市販されている「ステレオ←→モノラル」の変換コードの場合、抵抗を使わないで単純に結線していることがほとんどのようだ。

単純結線でも、信号の出力が小さければさほど問題はないようである。

CDデッキを例にとると、信号の流れは次のようになる。

| ア.CDデッキのライン出力→ | イ.プリアンプのライン出力→ | ウ.パワーアンプのスピーカー出力→ | ×屋外放送用アンプのライン入力(モノラル) |

| エ.パワーアンプのヘッドフォン出力→ | △屋外放送用アンプのライン入力(モノラル) |

| オ.パワーアンプのライン出力→ | ○屋外放送用アンプのライン入力(モノラル) |

「ア.CDデッキのライン出力」から「イ.プリアンプのライン入力」の段階であれば、信号の出力も小さいので、ここでモノラルに直接結線してもほとんど問題はない。同様に「オ.パワーアンプのライン出力」から「屋外放送用アンプのライン入力」でもほぼ大丈夫であろう。

ところが「ウ.パワーアンプのスピーカー出力」から「屋外放送用アンプのライン入力」の間でステレオをモノラルに直接結線するなどというのは完璧にマズイ!。入出力のインピーダンスの問題等もあるが、それ以前にステレオをモノラルに結ぶことで出力をショートさせているようなもので、へたをするとパワーアンプがぶっ飛んでしまう。

「エ.パワーアンプのヘッドフォン出力」から「屋外放送用アンプのライン入力」の間でステレオをモノラルに結線するのは、上記2つの中間のようなもので、「絶対にダメ!」とは言い切れないが、できれば避けたい結び方である。

ステレオとモノラルのことについては、もう少し触れたい内容もあるのだが、この文章も長くなったので、このへんで切り上げ、次のコンテンツのうんちくNo.417「ステレオとモノラルの話(2)」で述べることにしたい。

<03.10.12>

ホームページに戻る

ホームページに戻る うんちく目次へ

うんちく目次へ

ホームページに戻る

うんちく目次へ