少年少女世界の名作文学

私と近い年代(昭和20年代後半〜30年頃の生まれ)の方にしか通じないかもしれないが、子供の頃の思い出話である。

昭和39年の9月だから、私が小学校の4年生のときである。小学館から「少年少女世界の名作文学」という全集が刊行された。全50巻の全集で、毎月1冊ずつ配本される形式であった。

1冊の価格が480円。当時としては安い値段ではない。私の家はそんなに裕福ではなかったが、母が定期購読を申し込んでくれたので、それから50ヶ月、約4年ちょっとの間、毎月この本を読み続けた。

50巻をまるごと届けられたのであれば、おそらく全部を読むということはなかっただろうが、毎月1冊ずつ月刊誌のように届くので、読むのはそれほど大変ではなかった。

小学校の4年生の中頃から中学校1年生の終わり頃までの50ヶ月間だったので、自分にとっては大きな読書体験だと思う。

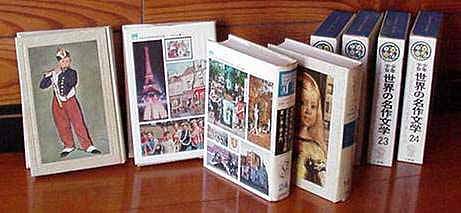

下がその外観の写真である。

収録されていた文学作品を読んだことがいちばん大事なことなのだが、この本には、本文以外にいくつかの特徴があった。

まず、本の表紙に世界の名画が掲載されていた。

さらに本文の巻末には約2ページにわたって、その絵の解説および絵の制作当時の美術事情等が載せられていた。

なにも知らない田舎の小学生にとってはこれも大きな文化的刺激であった。この本によって、画家の名前や、印象派だのキュービズムだのという美術史上の言葉など、覚えたことも多かった。

また、表紙カバーは各国の名所や暮らしの様子を撮影した写真で飾られ、それぞれの写真についての説明もつけられていた。昭和40年頃といえば、テレビも各家庭に普及して5年ほどにしかならない頃だったので、世界の国々を実感する上で、この数枚の写真は大きな情報であった。

表紙カバーには他にも読書に関する名言も載せられており、本文以外にも盛りだくさんの要素で飾られた全集であった。

今の時代ならば、もう少しすっきりした装丁の方が売れるのだろうが、当時は付加価値の大きい方が売り物になったのだろう。実際、私にとっては、おまけのような名画や世界の写真も大きな楽しみであったし、そこから得た知識も大きい。

うんちくNo.173「おきかえる力」で、「頭をよくするには文学作品をたくさん読ませること」と書いたが、私がこの全集を読んだことで、頭がよくなったとか物知りになったとかいう効果は実証できない(^^;)

しかし、自分自身にとっては大きな財産となった読書体験であった。今では仕事で必要な最小限の本しか読まないような私だが、小学校から中学校にかけては、かなり読書をした(それだけで今も食いつないでいるようなものだが)

そのきっかけになったのが、少年少女世界の名作文学全集だったように思える。

ここまでが、おじさんの昔話なのだが(^^;)「うんちく」と銘打っているので、少しまとめてみたい。

まずは子供に本を与えるときは、1冊ずつのほうがよい。前の本を読み終えてから次の本を与えるというタイミングである。

大人になってから自分で全集を買ったことも多いが、まとめて何十冊も届くと、それを全部読むということは(私の場合)ほとんどなかった。ひどい場合は買ったまま段ボール箱に入って物置に何年も‥‥ということもある(^^;)

前述した「少年少女世界の名作文学」はかなり売れた全集なので(私は行く先々の学校の図書館でこの全集を目にしている)私より若い世代でも購入した方も多いかもしれない。しかし、まるごと50巻を納品された場合、私(あるいは同じように1冊ずつ読んだ人)ほど、隅々までしゃぶるように読んだ人は少ないのではないだろうか。

私の場合は全集ものだったが、そうでなく親が気に入った本を選んで子供に与える場合でも、読み終わったら次の本を、という具合に1冊ずつ与えたほうがよいだろう。ただ、その場合、どのような順番で本を与えるかということについては、かなり難しいので、配本計画にそって発行された全集と、ちょうどよい時期に出会った私は幸運だった。(監修が川端康成・浜田廣介等、編集委員が滑川道夫等という豪華なメンバーで編集されていた)

書架に全集が一気に並ぶほうが豪華な感じはするが、実際には読み古された本で書架が埋まっていくほうがよいと思う。

余談になるが、この全集の配本が完結した中学1年生の秋からは、同じ出版社から出た「原色大百科事典」を買ってもらうことになった。こちらは全8巻で、2ヶ月に1冊ずつの発行であった。本が届くと全部読んでしまう習慣がついた私は、これも2ヶ月に1冊のペースで読んでしまった。今から考えると百科事典を読むというのも変な話だが、ちょうど知識欲が旺盛な時期だったので、約1年半で百科事典を読み終えてしまったことになる(コンパクトな百科事典ではあるが)これも私にとっては貴重な体験だった。

次は、本についていた名画や写真などの効用が大きかったということである。これは学級だよりなどにも使えるかもしれない。

例えば、学級だよりの片隅のコーナーに、「世界の国旗と首都と人口」とか、「歴史上の人物の存命時期とエピソード」などを毎号掲載したとする。

全ての子供がそれを読んで覚えるということはないだろうが、興味のある子には、かなりの知識源になるかもしれない。子供の時期に覚えたことはなかなか忘れないものである。「継続が力」になるだろう。

子供の読書離れなども話題になっているが、本の与え方次第では、読書の虫になる子供も、まだまだいるはずである。

<99.11.12>

ホームページに戻る

ホームページに戻る うんちく目次へ

うんちく目次へ