「うんちく講座」No.154「色の順位」の中で、聖徳太子の「冠位十二階」のことについて触れたら、少しあとに質問のメールをいただいた。

この質問が、実におやっと思うようなもので、その時点で私はその質問に答えることができなかった。

今回は、その謎にせまる「うんちく」である(^^;)

その謎について書く前に、No.154「色の順位」で書いた「冠位十二階」のことを復習してみよう。以下が冠位十二階について触れた部分である(本文からそのまま引用)

- 冠位十二階(かんいじゅうにかい)

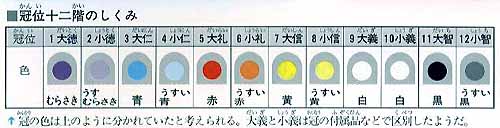

- 徳・仁・礼・信・義・智を大小にわけて12階とし、それぞれにあう冠をさずける。位階の違いは徳の紫以下、青・赤・黄・白・黒の色であらわし、大小の冠の違いは色の濃淡で表現され、身分の差がひと目でわかった。

これを図示すると次のようになる。

(大と小の違いは色の濃淡で区別したそうだが、ここでは省略)

順位

|

1.2

|

3.4

|

5.6

|

7.8

|

9.10

|

11.12

|

官位

|

徳

|

仁

|

礼

|

信

|

義

|

智

|

色

|

紫

|

青

|

赤

|

黄

|

白

|

黒

|

こうなると「紫」が高貴な色ということになるのだろう。「青」がそれに続き、「黒」は最下位である。ただ、これは役人が使う色ということなので、本当に身分の高い人間が使う色というのは別にあったのかもしれない。

日本史の教科書や事典に書いてあるとおりのことであるし、ざっと読んだだけでは、「聖徳太子って偉かったんだなぁ」という感想しか持たないようなことなのだが、じっくりと考えてみると、大きな謎が隠されている。

それが、次の質問であった。

「大と小の冠位の違いは色の濃淡で表すというけど、白の濃淡って、どうなっているんですか?」

私はまさに盲点をつかれたような気がした。

紫やら青やらの濃淡は特別に考えなくても直感的に理解できる。しかし白の濃淡となるとどうなるのだろう。おそらく濃い色のほうが上位なのだろうが「濃い白」とか「薄い白」というのはどんな色なのだろう。

この質問に私は答えることができなかったのは前述の通りである。

そこで、インターネットや書籍で、この謎を解明できるような資料を探したのだが、ほとんど見つからなかった。

ただ、子供向けの歴史の本を見てみると、その答になるようなものを2つほど見つけた。

まずは、小学館の「21世紀こども百科 歴史館」。次のような図表が掲載されていた。

|

左に12の冠位が表に

なっている。

それぞれの色は濃い方

が上位に位置づけられて

いる。

ここで「9・10番目」

にあたる「大義・小義」

のところを見ると、上位

にあたる「大義」の方が

少し灰色っぽい白になっ

ている。

この表によれば、濃い

白というのは純白のこと

ではなく、少し灰色がか

った白であるということ

になるかもしれない。

ただし、このような白

の違いをどうやって発色

させたかという説明はつ

いていない。

余談であるが「徳・仁

・礼・信・義・智」の読

み方は「とく・にん・ら

い・しん・ぎ・ち」とな

っているようだ。

|

もう1つの資料は、学習研究社の「時代別日本の歴史2 飛鳥・奈良時代」に出ていた。

これは先の資料と異なり、「大義」も「小義」も全く同じに見える「白」である。上の画像では読みとりにくいが「大義と小義は冠の付属品などで区別したようだ」と説明がついている。

実はこの資料を見つける前に「冠位十二階の白の濃淡」をホームページの掲示板で話題にしたことがあるが、そのときにもこれに近い意見が出た。

つまり、1つは冠の素材に差をつけることによって少し色の具合が違う白にするという考え方であり、もう1つが同じ白であっても冠の形状を変えることで差をつけるというものであった。

冠の材質に差をつけるというのもなるほどと思わせられるが、別の資料(百科事典)によると「冠はあしぎぬ(太糸で織った粗製の絹布)を基本とし、頂部は袋状にして縁をつけた」ともあるので、まるで違った素材で差をつけたとも考えにくい。

「他の色もそうなのだが、冠に使う布地が違うことによって濃淡の差をつけたのでは」というメールもいただいた。これも本当のようにも思えたが、「あしぎぬ素材説」を信じるとすれば、ちょっと違うような気もする。(「あしぎぬを基本とし」という表現からは、他の素材も使われたとも考えられなくもないが)

仮に、白でも濃淡の区別をつけたとすれば、絹の漂白の度合いに差をつけることによって、違った色合いを表現したということになりそうだ。

色の違いではなく「冠の付属品などで区別した」というのも本当のような感じがする。

そうなると、白の冠をかぶる「大義・小義」だけでなく、他の位でも大と小の位によって冠の形状が違ったことになるのだろうが、これも確かな証拠はない。

いずれ、想像だけで論議していても始まらないので、はっきりとした事実を知っている人にたずねてみようと考えた。

そこで、いくつかの博物館に電話してみた。

意外だったのは、博物館の職員(研究員)の方でもわからない方が多かったということである。

聖徳太子に関係のありそうな博物館に電話をして、白の濃淡について質問してみたところ、「あっ、言われてみればそうですね。白の濃淡ねぇ‥‥。ちょっとわかりません‥‥」ということもあった。

結論としては、私が電話で質問した博物館では、はっきりとした事実を教えてくれるところは1つもなかったということだった。

ただ、某県立博物館の研究員の方が教えてくれたことが、いちばん真実に近いと考えられる。

(この方は、電話の質問に即答せずに、数時間、いろいろと調べて、私に電話してくれたのだった)

それによると、冠位十二階の色がどうなっていたかを示す史料はないのだそうだ。

それだけでなく、冠位を色で表現したということをはっきりと示すような文献もないのだという。

6色の濃淡で12の冠位を表したというのは、後の時代の人が、「おそらくそうだったのではないか」ということで考えたものらしいというのが、その研究員の方のお話だった。

そう言われてみれば、冠位十二階が定められたのが、西暦603年。ずいぶん昔のことである。

聖徳太子が著した「三経義疏」が、紙に書かれた日本最古の文字と言われているくらいだし、太子が建てた法隆寺(607年建立、670年焼失のため再建とも言われている)が世界最古の木造建築なのだから、当時の様子を伝える史料がそんなに残っているはずもない。

色や形状をはっきりと伝えるような冠も残っているはずもないのだから、「素材はこれこれでした」とか「形状はこんなものでした」ということはわからないのが真実なのだろう。

事実は遠い歴史のむこうに行ってしまったのだから、よほど奇跡的な大発見でもないかぎり、実際はどうだったかということはわからない。

ただ、私たちが、こうだったのではないかとか、いやそうではないはずだ、などとあれこれ言い合い、考えられるところに、歴史のロマンがあるのかもしれない。

少々、余談になるが、これを調べる際に、仏教の僧や神社の神主の装束についても調べてみた。

それでも同じように色の濃淡の差があるらしい。濃淡で位を分けるというよりは、同じ色の衣でも、重要な儀式の時に着るものと略式の場合に着るものによって違いがあるということのようだが、この場合はいわゆる重々しい色の方が格式が高いらしい。

例えば次のようにである。

|

略式の場合に着る衣の色

|

重要な儀式に着る衣の色

|

赤

|

|

|

青

|

|

|

白

|

|

|

白の場合も純白というよりは、絹の色(繭の色)の方が格式の高い白になるようだ。

と、まあ、これが私なりの結論になるのだが、けっしてあらゆる情報を集めた上での結論ではない。

私の知り得ないたくさんの情報があるはずだ。この文章に関して、またいろいろな情報がよせられれば、あらためて新しい事実がわかってくるかもしれない。

メールや掲示板での、皆さんからの情報をお待ちしています。

<99.10.06>