卒業式のアイディア

卒業式もだいぶ様変わりしてきて、斬新な進行のしかたの学校も増えてきているようだ。

卒業式をむかえるにあたってこんなことを考えてみたらということを思いつくまま書いてみる。

制服?私服?

小学校の卒業式の場合、卒業生は中学校の制服を着て参加するというのが古くからのやりかたであった。

前日まで子供っぽい格好をしていた6年生が、突然、大人っぽい制服姿になるので、急に成長したような感じがして、それはそれで厳粛な印象を与えるし、中学校に進学する気構えのようなものも感じられて感動的でもあるのだが、よくよく考えてみると、小学校の卒業式なのに中学生の格好をするというのはおかしい感じもする。

おそらくは、あまり裕福でなかった時代に、あらためて晴れ着を買うということになると出費も大きいということから、全員が持っている中学校の制服を晴れ着として代用するということに揃えたことから始まったのだろう。

経済的に豊かになり、衣服の値段も安くなった今なら、中学校の制服でなくても、ある程度身ぎれいな服を準備することはそれほど難しいことではないだろう。

ただし、卒業式が間近になってから「卒業式で着用する服を私服にしましょう」などと言い出してもうまくはいかない。卒業生の保護者も例年通りの卒業式を予想しているわけだから、「急にそう言われても、着る服を準備していません」ということになる。

やるのならば、遅くても6年生の1学期頃には、保護者にそういう話を持ちかけたい。それだと、保護者の方でも心がけて準備をしておくことができるからである。

卒業式後の職員会議などで、次年度の卒業式の持ち方について、協議し、教職員の共通理解を図っておくことも大切である。

2つ折り卒業証書

これまでは1枚ものの卒業証書で、丸めて筒に入れて持って帰り、額縁に入れて飾るというのが一般的であったが、最近ではアルバムのような形態で布表紙の2つ折りになっており、中を開くと片側には卒業証書(横書きの書式のものが多い)、もう片側には校舎の写真と校歌が印刷されたものが貼り付けられてあるというスタイルのものをかなり見かけるようになってきた。(下図参照)

高校や大学の卒業証書ならば、額縁に入れて飾っている人も多いが、小学校の卒業証書などは、あまり飾られることもなく、いつのまにかどこにしまったかわからなくなることも多い。この2つ折りのアルバム形式だと、そのまま本棚に立てておくことができるので卒業アルバムといっしょにおけば、いつでも取り出して見ることができる。

校長先生から、この証書を開いたかたちでもらい、ぱたんと2つ折りにたたんで、小脇に抱え歩く姿はさっそうとしていて格好がよい。(1つ1つの重さがあるので、進達のときは、かなり重くなるのが難点だが)

ただし、この形態の卒業証書は、従来のものよりだいぶ値段が高くなるので、これも1年前に学校の予算を立てるあたりから計画しておかないと無理である。

登壇・降壇のしかた

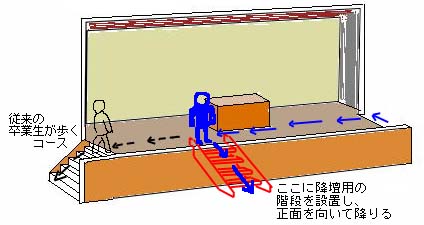

体育館や講堂で卒業式を行うのが一般的だと思うが、既存のステージを使うと、その形態によっては、卒業生の顔が保護者席から見えにくいということもある。卒業式の主役は卒業生であるし、保護者もその姿を見に行くのだから、なるべくきちんと姿を見せるような配慮をしたい。

私が在職したいくつかの学校では、卒業証書をもらった卒業生が降壇する際に、客席側にきちんと正対できるように、臨時に降壇用の階段を設置するようにした。(下図参照)

これだと卒業生のりりしい姿がはっきりと見える。階段は特注で作ってもらうのだが、大工さんに頼めば、材料費も含めて10万円程度で作ってもらえるようだ。

校長先生が卒業証書を渡すときに、ステージ上ではなく、児童と同じフロアで行う方法もあるようだ。保護者席からちょっと見えにくいという問題もあるが、この方法だと特別な道具がなくても、卒業生の歩くコースを比較的自由に設定することができる。

ステージ側からのビデオ中継

卒業証書授与のときには、卒業生は校長先生に向かって立つため、客席からは後ろ姿しか見えない。そのときの表情を客席でも見てもらうというのが、この方法である。

卒業証書を渡す校長先生の背後にビデオカメラを設置し、卒業生の表情をとらえるようにする。特別にカメラマンをおかなくても無人カメラで大丈夫である。撮影した画像は大型のモニターディスプレイや、プロジェクターを使ってスクリーンに投影するなどの方法で観客席に見てもらう。

最近では学校の視聴覚機材も充実してきているので、学校にあるものだけでも間に合うだろうが、もし機材不足の場合は、地域の視聴覚センターや公民館などから借りることもできるだろう。

せっかく機材を準備するのだから、時間や人材の余裕があれば、卒業生の顔の画像だけでなく、学校生活の思い出の場面などを編集したイメージ映像を流したりすれば、さらに感動的だろう。(もちろん主役は卒業生の生の姿なので、映像があまり邪魔になるようではいけないのだが)

カーテンフックの補修

卒業式をむかえるにあたって校内環境を整備しておくのは、どこの学校でも行われていると思う。窓拭きや体育館(講堂)の電灯の修理(切れている電球の交換)などは、高いところに登っての作業なので専門業者を頼んでやることも多い。

そのときに窓のカーテンや暗幕などでフックの部分が壊れたり外れたりしているものの補修も同時にやってもらうこともあるが、これをまともにやると、かなり面倒な作業になる。そんなときにとても便利なものがある。「うんちく講座」の88番でも紹介しているので、くわしくはそちらを見ていただきたい。

吐く子への対応

卒業式は厳粛な雰囲気で行われるので、参加している子供たちの中には、緊張のため体調が悪くなる子も出てくる。あるいはもともと体調がよくないのに無理をして参加する子もいる。卒業式会場は寒いことが多いので、長時間の式になると倒れたり吐いたりする子も出てくる。

会場で吐いてしまった子が出ると、処理がなかなか難しい。日常の生活で吐いてしまった子への対応については、「教室生き物日記」でHIROMI先生がきちんと書いてくださっているので、そちらを参照いただきたいが、卒業式会場でけっこう役に立つのが、「灰」である。この頃では薪ストーブを使うこともなくなり、ダイオキシン問題等でゴミ焼却炉も使われなくなったので、灰も入手しにくくなったが、なんとか探して、バケツに1杯、灰を準備して会場に備えておく。

吐いた子が出た場合、床に落ちた吐瀉物にすぐ灰をかけるとよい。灰には脱臭効果があるので、においが広がるのを防ぐことができるし、灰をかけてしまえば見えなくなるので、見た目の気持ち悪さを防ぐこともできる。また水分を吸収するので、その後の処理もしやすくなる。

「卒業式会場にバケツ1杯の灰」、これはおすすめである。

ホームページに戻る

ホームページに戻る 前のページへ

前のページへ