鳴らない音があるオルガンのなおし方

学校には電子楽器もかなり普及してきているが、右の写真のような足踏み式オルガンもまだ現役で頑張っている。

ところが、鍵盤のいくつかは弾いても音が出ないという状態になっているものもだいぶあるようだ。これが左右の端の方の黒い鍵盤ならあまり問題がないが、普段よくつかう真ん中へんの音だと全くもって具合が悪い。

音が出ない鍵盤が数個になってくると、「このオルガンはもうダメだ!廃棄処分!!」などということになりがちだ。

とんでもないことである!!

これぐらいなら、誰でもすぐになおせることなのだ。

楽器屋さんを呼んでなおしてもらえば簡単だが、「修理料」と称して、数千円もとられてしまう。ところが楽器屋さんがやっていることは「サルでもできる」ような単純な作業なのだ。

学校の先生なら、この程度の修理ぐらいはできなければプロとはいえない!!(法則化の言い方を真似してしまいました^^;)

以下に書くことを参考にして、ぜひ試してみていただきたい。

まず、音が出なくなる理由なのだが、ほとんどの場合は、オルガンの発音部分である「笛」というところにホコリや砂粒などがつまってしまっただけである。

まず、音が出なくなる理由なのだが、ほとんどの場合は、オルガンの発音部分である「笛」というところにホコリや砂粒などがつまってしまっただけである。

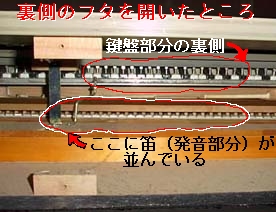

右の写真はオルガンの裏側のフタを開けたところである。右上の写真の機種ならば、ドライバーでネジを6本外すだけで、裏板を開けることができる。

上側の赤線で囲んだところが、鍵盤の付け根の部分である。

そして、下側の赤白線で囲んだ部分が、笛(発音部分)が並んでいるところである。普通の状態だと、ここは木のフタでおおわれている。右ひざで操作するレバーによって、そのフタが開き、大きな音が出る仕組みになっている。このフタは簡単に手で開くことができるので、修理のために笛を引き抜くときには、このフタを手で引き開ける。(写真は開けた状態)

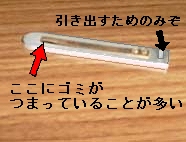

笛(発音部分)を引き抜いたのが右の写真である。ハーモニカの中身を見たことがある方は分かると思うが、それと同じように薄い金属片が振動して音が出る仕組みになっている。

笛(発音部分)を引き抜いたのが右の写真である。ハーモニカの中身を見たことがある方は分かると思うが、それと同じように薄い金属片が振動して音が出る仕組みになっている。

写真のように、修理や交換がしやすいように、一つずつ台座に取り付けられた形になっている。これは一つずつ引き抜くことができる。(引き抜くときに引っかけるためのみぞがほられているし、押し込みやすいように先端が丸い形になっている)

この金属片と台座の間にゴミがつまって、振動することができなくなるので音が出なくなるのである。つまったゴミは「フッ」と強く息を吹きかけると取ることができる。とれない場合は針の先などで取ってもいいが、金属片に傷をつけないように注意が必要である。

ところが、この作業、笛を引き抜くのが意外に難しい。

ところが、この作業、笛を引き抜くのが意外に難しい。

実は、このための専用の道具がある。それが左の写真の「笛抜き」という道具だ。

普通はオルガンを買うと必ずこれが1個ついてくる。学校で購入したときにこれもついてきたはずなのだが、20〜30年前に買ったものなどは、見つからなくなってしまっていることもある。(音楽室の棚の引き出しの奥にまとまって入っていた例も知っている)

楽器屋さんに頼めば、1・2本ならただでわけてくれかもしれない。買っても数百円である。

右の写真が笛抜きの先端部分を拡大したものだ。単純な形だが、作業をしてみると実に具合がいい。

右の写真が笛抜きの先端部分を拡大したものだ。単純な形だが、作業をしてみると実に具合がいい。

楽器屋さんたちは、この道具を持っているから手際よく数分で作業をすることができるのである。

小学校の先生や、中学校・高校の音楽の先生なら、笛抜きを1本持っていることは必要だろう。

どうしても入手できない場合は、自作することもできるだろうが、五寸釘などでも代用できるかもしれない。

オルガンの修理に限らず、教材・教具など、ちょっと具合が悪くなったからといって、すぐに廃棄処分にしたり、業者に頼んだり(廃棄よりはましだが)するだけでは能がない。まずは自分でいろいろとチャレンジしてみよう。それでダメだったら業者に頼めばいいのである。

教師たるもの”Do it yourself”の精神が必要だ。

ホームページに戻る

ホームページに戻る 前のページへ

前のページへ