ワイパー的総合的学習

通勤途中、変わった形をしたリアワイパーの車が前にいた。下の画像のような車である。

このワイパーの形をずっと見ているうちに、いろいろなことが頭に浮かんできて、それが学習指導に使えそうな気がしたので、とりあえずデジカメで撮影しておいた。

私が最初に考えたのは、どうしてこのワイパーはこんなふうに曲がったかたちになっているのだろうということである。

一般的なワイパーは回転の中心(ワイパーの支点部分)からまっすぐに伸びた直線的形をしている。ところがこのワイパーは途中でわざと40度程度右に折り曲げてある。

ワイパーというものは、雨や泥で見えにくくなったガラス面をきれいに拭き取る働きをするものだから、その拭き取る能力を高めるために、こういった形にしたのだろう。

そこで、このワイパーが拭き取るガラスの部分を想像してみた。それが下の画像である。

画像A

たしかに、拭き取られて確保できる視界は広いような気がする。

そこで、一般的なストレートワイパーならどうなるか考えてみた。すると下の画像のようになる。

画像B

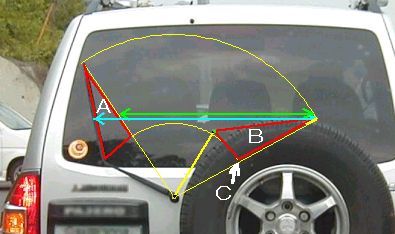

黄色い部分がストレートタイプのワイパーが拭き取る部分である。赤い三角の部分(AとB)が「曲がったタイプのワイパー」との拭き取り部分の差になる。

ワイパーの回転角が同じ場合、ストレートタイプでも曲がったタイプでも、拭き取る面積は同じになる。(このことを数学的に説明するのも面白い)

しかし、画像Bをよく見ると、曲がったタイプのワイパーの優れている点にいくつか気づくはずだ。

まずは、運転者がルームミラーを通して見る後方視界の幅が大きくなる。画像Bでは水色の矢印で示した部分である。ストレートワイパーだと緑色の部分になるのだが、ここに大きな差がある。

雨の日の運転では、ガラス面全体がきれいにならなくても、ある程度クリアに見える部分の幅が大きいほど安全につながる。その点で曲がったタイプのワイパーは優れている。

次に気づくのが、スペアタイヤとの位置関係である。

ストレートワイパーでも曲がったワイパーでも拭き取り面積に差はないのだが、画像Bを見るとわかるように、ワイパーを曲げることによって新たに拭き取られるようになるのが「A」の赤い三角の部分、反対に拭き取られなくなるのが「B」の赤い三角の部分である。

ところが「B」の部分は、ちょうどスペアタイヤの位置と重なってしまうので、拭き取ったとしても見えなくなってしまう。この点で曲がったタイプのワイパーのほうが合理的である。

仮にスペアタイヤがなかったとしても、雨の日などは、ワイパーによって拭き取られた水が、下に垂れることによって、Bの赤い三角の部分の視界はある程度確保される。この点でも曲がったタイプのワイパーに軍配が上がるだろう。

ここまでの比較は、ワイパーの回転角が同じという前提に立ったものだが、実際には曲がったタイプのワイパーのほうが回転角を大きくとることができる。

画像Aと画像Bを比較していただけばわかるのだが、曲がったタイプのワイパーの回転角(画像A)のほうが大きい。ストレートワイパーでは、画像Bのように、ワイパーの内縁部(画像BのCの部分)がガラス面の端に当たってしまうので、ここで回転が終わりになるが、曲がったタイプのワイパーだと、画像Aのようにワイパーの先端部がガラス面の端にくるまで回転できるので、回転角を大きくできるのである。

以上が、私の頭の中に浮かんだことなのだが、これを学習指導の何に使うかというと、ズバリ、「総合的な学習の時間」である(^^;)

円の面積(それを活用した円弧の面積)などは、小学校5年生の算数の学習内容なのだが、画像Aを表示して、「このワイパーが拭き取る面積はどれだけでしょう?」などという問題にしてしまっては、せっかくの面白いネタがもったいない。

単純な面積の計算ではないので、最低基準を示した算数の学習指導要領の範囲は超えてしまうだろう。しかし、発展的な学習としては面白そうだし、文部科学省でもそういった扱いは認めているはず‥‥。

算数で扱ってしまっては、前述したような「運転者の視界幅の確保」とか「スペアタイヤとの位置関係」、「拭き取られた水が下に垂れる効果」などの発想は出てこない。ここはやはり「この車を設計した人は、どんなことを考えてワイパーをこんな形にしたのでしょう?」という問題にすべきである。それを扱うとなると総合的な学習の時間しかないだろう(^^;)

今年度(平成14年度)から完全実施された総合的な学習の時間なのだが、移行期間であった2・3年前からの試行も含めて、私にはどうもやっていることがねらいにそっていないような気がする。

総合的な学習の時間時間のねらいは次のようになっている。

(1) 自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。

(2) 学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。

今、学校で行われてる「総合的な学習の時間」では、自ら○○するという面が弱いように思える。特に「自ら課題を見付け」という部分が弱い。したがって「問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度」はなかなか育たないように思える。

そうなっている理由のひとつとして、各学校で何をやればよいかよくわからないまま、学習指導要領が一例としてあげている「例えば国際理解、情報、環境、福祉・健康など」に囚われていることが考えられる。

文部科学省が作成した事例集でもその分野の実践がほとんどなので、多くの学校では「この領域の活動をすれば総合的な学習である」というように考えてしまったのではないだろうか。

その結果、次のような問題が起きている。

○ 総合的な学習として、一般教科では扱わないような内容の活動に取り組んではいるものの、活動自体は教師主導型で、教科の指導と同じ発想になっている。

○ 活動内容が社会科や理科などと重複する場合、その教科と総合的な学習の時間との差がほとんどわからなくなっている。

○ 一般教科で扱わないような内容のものは、みんな総合として扱われてしまう。例えば小学校で英語をやる場合、これを国際理解の学習として総合で扱っているなど。

本来、総合的な学習の時間は、教科の学習と同じような内容を扱わないということではなく、これまで教科の学習等で身につけた知識や能力を生かしながら、それを総合的に組み合わせて「生きる力」として活用できる能力を育てるというものなはずである。

扱う内容が違うのではなく、その内容を使って育てようとする能力が違うのである。方向性が違うといってもよいだろう。

ところが、今行われている総合的な学習の多くが、教科の学習と扱う内容は違うけれども、方向性は教科と同じというような傾向があるのではないだろうか。

その原因となっているのが、「国際理解、情報、環境、福祉・健康など」という領域にこだわってしまっていることと、「児童生徒に自ら課題を見付けさせよう」ということを勘違いしてとらえていることではないかと思う。

「今年度の総合的な学習の時間には、みんなで福祉のことを考えましょう。福祉について、なにか調べたり考えたりしたいことはないですか?」などという呼びかけをしても、具体的な課題を考え出せる児童生徒は少ないだろう。

そうなると、福祉施設の見学や、そこにいる人との交流などを、教師が設定してしまうというやり方に陥ってしまう。

「福祉のことについて、何か考えたいことはないですか」といった、曖昧な設定をするから、総合的な学習の時間が面白くなく成果もないものになってしまう。

そうではなく、もっと具体的なものを児童生徒に与えてみたらどうだろうか。

ワイパーの例だけだと、与え方がちょっとせますぎるが(^^;)、例えばこの車を子供たちにまるごと与えてみたらどうだろうか。

「今年度は、この車について一年間かけて、いろいろと調べたり考えたりしてみましょう」という具合にするのである。

そこで、このワイパーの形について考えようとする子供も出てくるかもしれない。シート位置と視界の死角を考えようとする子供もいるかもしれないし、この車が売れるためにいちばんかっこよく見える角度を考えようとする子供もいるだろう。CMのキャッチコピーを考えるのも面白いし、次期モデルのための改善点を考えてもよい。

排ガス規制について考える子供も出るかもしれないし、製造過程で全国のどこで作られた部品が使われているか調べる活動も可能だろう。この車をパン屋さん用に改造できるかとか消防車に使えるかなどという子供っぽい学習もできると思うし、原材料費や工賃などから考えてこの車の販売価格は妥当かなどという大人っぽい学習もできるだろう。

そうやって調べたり考えたりしたことを、自動車メーカーの人にプレゼンテーションして、意見を聞くなどということもまた楽しい。(一般に行われている総合的な学習で、とってつけたように電話のかけ方を学ぶなどというのよりは、具体性の面でもやる気の面でも、はるかに効果的だと思う)

要するに、「福祉や環境のことで、何か調べてみたい課題を見付けましょう」などという、ぼんやりした問いかけではなく、「この車のことを一年間かけてしゃぶりつくしてみよう」という具体的なもののほうが、子供たちからの多様で具体的な課題を引き出せるのではないかということである。

「総合的な学習をやると、自分で課題を見つけだすまでの時間に個人差があるし、課題を解決するまでの時間もそれぞれ違うので、学習の進度を揃えるのに苦労する」などという人もあるが、この「自動車まるごとしゃぶり方式」なら問題はない、一年間かかって、いりいろなことを考えて調べればよいのだから、課題を見付けるまで数時間かかる子供がいてもいいし、早めに課題を解決してしまった子供は、次の課題を見付けて取り組めばよいのである。

変わった形のワイパーの話からずいぶん飛躍してしまったが(^^;)、総合的な学習の時間を楽しく効果的にやっていくには、こういった発想があってもよいのではないかと思う。

いろいろなところで、「やりにくい」とか「何をやっているのかわからない」などという、総合的な学習の時間に対する苦情(?)も多く聞くし、中には「総合3年寿命説」などという物騒な(^^;)ハナシもあるが、やり方次第では、これまで教科の学習指導でできなかったことが可能だし、それによって「学ぶ楽しさ」を実感し、「生きる力」を育てることもできるのが「総合的な学習の時間」なのではないかと、個人的には思っている。

この「総合的な学習の時間」を成功させるためには、(あまり面白くない)文部科学省で出した事例集などに頼らず、もう一度、学習指導要領総則を読んで、この時間の意図するものの本質を(自分なりに)理解し、自分で(あるいは学校独自で)工夫した実践を行うことが大事なのではないだろうか。

<02.06.04>

ホームページに戻る

ホームページに戻る  うんちく目次へ

うんちく目次へ