はずれパソコンのつきあい方

世の中には「あたりはずれ」ということがある。

単純な例では「スイカやミカンの甘さ」などがそうだ。学級担任のあたりはずれなどという話も聞くし(耳が痛い)、配偶者もそうだったりする(^^;)

コンピュータにもあたりはずれがあるようだ。

何のトラブルもなく正常に動くのが当たり前なのだが、しょっちゅう不具合が起きるパソコンもある。私が見た例では、箱に入った新品のパソコンで、最初に行わなければいけない「ユーザー名の登録」とか「シリアルナンバーの入力」などもできないものもあった。(全く初心者の人が購入した物で、私が最初の作業に立ち会ったのだが、Windowsの起動さえもできない状態で、さっそく業者を呼んで新品と交換してもらった)

これほどひどい例は少ないだろうが、私のパソコンのように、1日数回も、全く動作しなくなり何のキー入力も受け付けない状態(フリーズ)になるものもある。

パソコン教室に数十台のパソコンを納入してもらったことも何度かあるが、ほとんどの場合、10台のうち1〜2台は、他のパソコンと比べて動作が遅いとか、フリーズを起こしやすいなど、明らかに「はずれパソコン」だと思われるものがある。

余談になるが、こういう「はずれパソコン」を全くの初心者が買って、ひとりで扱うことになったら‥‥と思うと恐ろしい気もする。動作が遅いとか不具合が多いとかいうのは、他のパソコンと比較するからわかるのであって、自分がたった一人で使う初めてのパソコンであれば、それが普通だと思ってしまうことだろう。

もっとも、個人がスタンドアロンで使う場合には、あまり不具合が起きないようである。

私のパソコンがフリーズしてしまうのは、ほとんどがネットワークに絡んだ動作(インターネットとか)をしている時なので、LAN関連の部分かネットワークの設定等に問題があるのかもしれない。学校のパソコン教室で不具合が起きやすいのも、ネットワークに関係しているような気もする。

こういうはずれパソコンが多いのは、メーカーの製品チェックが甘いのだろう。パーツを組み合わせて、出来上がれば即発送というシステムになっているのではないだろうか。十分な動作確認は行われていないのだろう。

ネット上で知る範囲では、私が使っているような高性能の割に価格が安いということを売り物にしているメーカーに、はずれパソコンが多いようだが、けっこう名の知れた大手メーカーでも、前述の起動さえしないパソコンとか、コンピュータ教室で不具合のあるパソコンをたくさん目にしているから、メーカーによる差があるというよりは、市場に出回っているパソコン自体、信頼性が低いのかもしれない。

さて、本題に戻るが(^^;) そういう「はずれパソコン」に出くわしてしまったときにどうしたらよいのだろう。

買ってすぐに不具合に気づいたのなら、交換してもらうのがいちばんだが、ほとんどの場合、使ってしばらくして不具合に気づくということが多いのではないだろうか。

私のパソコンもそうだった。とりあえず購入したままの状態で動かしたときには不具合を感じなかった。そこで、新しいソフトをインストールしたり、ネットワークにつないだり、インターネットを使えるようにしたりしているうちに、「これは、はずれパソコンじゃないか」という感じになってきたのである(^^;)

このときにはもう遅い。

というのは、この時点で、かなり自分にとって使いやすいように環境設定を変えたり、アプリケーション等をカスタマイズしたりしているからである。

それでも、メーカーにクレームをつければ、新品と交換はしてくれるだろうが、せっかく整えた環境を手放すのがもったいない状態になっている。

例えば、ファイルを閲覧したり編集したりするのに都合がいいように、ファイルとアプリケーションの関連付けも自分なりにかなりいじっている。一太郎などのアプリケーションの操作方法やファイルの置き場所なども、初期設定とは大幅に変更してある。古いパソコンで使っていたデータもネットワークで新しいパソコンのハードディスクに移しかえた。

数日かかって、やっと完成した自分のベスト環境を、また最初から構築するのは面倒なのだ。ときどき起きるフリーズを我慢さえすれば、他には問題がないのだから、このまま使い続けようと考えてしまうのだ。

最初に「配偶者にもあたりはずれが‥‥」ということを書いたが、それに似ているのかもしれない(^^;)

どうも自分の相方は「はずれ」だなぁと思っても、結婚後数年も経ってから簡単に取り替えられるものでもない。それに数年もいっしょに暮らすと、ある程度の欠点に目をつぶれば、他の面では赤の他人ともう一度やり直すよりも、自分にとっては暮らしやすいということもあるだろう。おっと、これは私の実体験を語っているわけではありません‥‥(^^;)

で、本論はというと(^^;) パソコンがフリーズしたときにどう対応するかというノウハウである。

幸いにして、ご自分のパソコンが「はずれパソコン」でなかった方には関係のない話題になってしまうが、知識として身につけておくのもよいだろう。

職場や学校に複数のパソコンがある場合など、「パソコンが動かなくなった!」ということが起きることがある。そういったときに、下記のような対応がスムーズにできるようにしたい。「さすがにパソコンの達人!」と評価も上がるだろう(^^;) その対応はコンピュータ管理担当者だけでなく、職員の誰もができるようになるのが望ましい。ちょっとしたトラブルがあるたびにパソコンを設置した業者を呼ぶようではちょっと困る。(業者にとっては出張手数料が入るので儲けになるかもしれないが、それが毎度毎度では、そのうちにあいそをつかされるだろう)

さて、パソコンがフリーズしたとする。

フリーズとは、前述のように、パソコンが全てのキー入力等を受け付けなくなり、動作が止まったようになる状態である。マウスだけは動くということもあるし、マウスも完全に動かなくなる場合もある。

マウスが動けば、画面右上の「x」(閉じる)ボタンをクリックすることもできるが、たいていの場合、クリックという動作も受け付けないはずだ。もちろん、メニューバーの「ファイル」から「終了」を選択することもできないはずである。

その場合、次の手順で試していただきたい。

◎ 「Alt」キー+「F4」キーを押す

このキー操作は、現在アクティブなウインドウを閉じるというはたらきである。動いているアプリケーションがあれば、それを無条件で終了させるし(ファイルを保存しますかなどとは聞いてこない)、何もアプリケーションが動いていない状態では、Windowsそのものの終了となる。

アプリケーションを使っている最中、そのアプリケーションがフリーズした場合、運が良ければ、そのアプリケーションだけが終了し、Windows自体や他のアプリケーションは普通に動作する状態に戻ることがある。

◎ 「Ctrl」キー+「Alt」キー+「Delete」キーを押す

上の「Alt」キー+「F4」キーを押してもだめだった場合は、「Ctrl」キー+「Alt」キー+「Delete」キーを押してみよう。(「Ctrl」キーと「Alt」キーを前もって押しながら、「Delete」キーを軽く1回押すのがコツである)

この操作は、「反応のないアプリケーションを終了させる」というはたらきである。うまくいけば、灰色のウインドウが開いて、現在フリーズしているアプリケーション名が青地に白の反転文字で表示される。ここで「終了」を選べばそのアプリケーションを終了させることができる。「シャットダウン」を選べば、パソコン自体を終了させることになる。

「終了」を選んで、ちゃんとした反応があれば、フリーズしたアプリケーションだけを終了させることができる。

◎ それでもだめだったら

以上の2つの方法のどちらかで対応できればラッキーである。こういう現象は正常なパソコンでもたまに起きることだし、この方法で対応できるぐらいであれば、それほど「はずれパソコン」ということではないだろう(^^;)

問題なのは、上の2つの方法を試しても、全く反応のないパソコンである。その状態が頻繁に起きるようならば「はずれパソコン」と見ても間違いはないだろう。

さて、そのままにしておくわけにもいかないので、なんとか終了させないといけない。

その方法はただ1つ。電源を切ることである(^^;)

といっても、ほとんどのパソコンでは、電源ボタン(本体についているもの)を押しても簡単には電源が切れないようになっている。

そこであきらめてしまって、電源コードをコンセントから抜くという荒技に出る人もいるようだが、そこまでやる必要はない(^^;)

コンセントを抜かなくても、本体の電源ボタンをしばらくの間(5秒前後)押し続ければ、強制的に電源を切るようになっているのだ。

ノートパソコンの場合は、機種によって別の方法があるものもある。詳しいことは使用説明書に書いてあるはずなので参照いただきたい。ノートパソコンで、前述した「電源コードをコンセントから抜く」という荒技に出ても、バッテリーが内蔵されているので電源は切れない。そこでバッテリーも外してしまうという「超荒技」をやったハナシもあるが(実は私である)、そうしなくても、ある特定のボタンを(数秒間)押せば電源が切れるという設定になっているはずだ。

さて、この後が問題である。

強制的に電源を切るという方法は、正しい終了のしかたではない。ハードディスクやメモリの安全を考えると望ましい方法ではないのだ。

しかし、他に方法がないのだから背に腹は代えられない。まずは電源切断の強制終了で対応しよう。

こうやって終了した後、もう一度電源を入れると、ちゃんとした起動画面が出る前に、青い画面になって、「Windowsが正しく終了されなかったため、ディスクドライブにエラーがある可能性があります。今後このメッセージを表示しないようにするには『スタートメニュー』のWindowsの終了を選んで‥‥」等のメッセージと「C(起動)ドライブのエラーをチェックしています」という文字が表示され、スキャンディスクのプログラムが作動する。

スキャンディスクには数分間を要する。その間に「X」(エックス)キーを押せばスキャンディスクを中止し、Windowsを起動することもできるが、たまにしかこの画面を見ない人は心配になって最後までスキャンディスクさせることが多いだろう。

私は既に数百回も「不正な終了」(^^;)をしてきたが、このスキャンディスクでエラーが発見されたことは一度もない。「万が一」という言葉もあるので、1万回もやり続ければエラーが出ることもあるのかもしれないが、あとの9千9百9十9回は大丈夫だろう(^^;)

しかし、私の「はずれパソコン」のように、しょっちゅう電源切断の強制終了を行っていると、このスキャンディスクはわずらわしい。かといって毎回、スキャンディスク中止のための「X」キーを押すのも面倒だ。

そこでいろいろ調べてみたら、スキャンディスクをさせない方法があった。

それが、「Windows\system\」フォルダの中にある「Msconfig.exe」というファイルである。エクスプローラ等でそのファイルを探してダブルクリックをしてもよいが、「スタート」ボタンから「ファイル名を指定して実行」を選び、「名前」の欄に「msconfig」と入力するといいだろう。(大文字・小文字どちらでもOK)

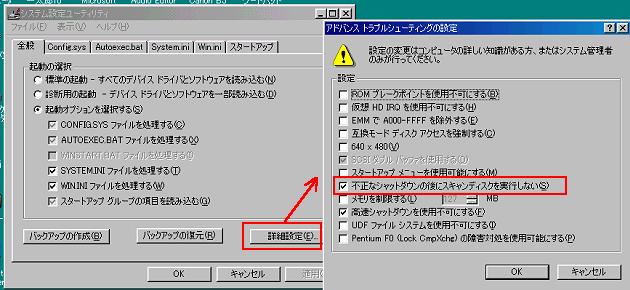

すると次のようなウインドウが開く。

最初に開くのは「システム設定ユーティリティ」のウインドウ(左側)なので、その「全般」の中から右下の「詳細設定」をクリックする。

すると左側のような「アドバンストラブルシューティングの設定」が開くので、その中の「不正なシャットダウンの後にスキャンディスクを実行しない」にチェックを入れて「OK」ボタンをクリックする。

Windowsを再起動する必要があるが、これで、次からは、どんなにバシバシと電源を切っても、次に電源を入れたときにスキャンディスクは実行されない。

どうしても、ときどきはスキャンディスクをしないと心配だという方は、マイコンピュータやエクスプローラで起動ドライブを開き、「プロパティ」から「ツール」を選択すればできるので、「不正なシャットダウン後のスキャンディスク」は行わないようにしておいても問題がないだろう。

学校のコンピュータ教室のパソコンなどは、わけのわからない子供が無理矢理電源ボタンで終了させることもある(たまにはそういう先生もいる)ので、「スキャンディスクを実行しない」という設定にしておくのがよいかもしれない。

あるいは、私のように、手放せなくなった「はずれパソコン」を使っている人には、絶対お勧めの設定である。

なお、この機能はWindows98以降に備えられたもので、Windows95では「Msconfig.exe」もないし、不正なシャットダウン後のスキャンディスク機能もないようである。

えっ!「夫婦喧嘩の翌朝のごちゃごちゃも実行しない」という機能はないかって? それは私は知りません(^^;)

<00.12.28>

ホームページに戻る

ホームページに戻る  うんちく目次へ

うんちく目次へ