インターネット国民機

IT革命だのIT戦略だのとにぎやかなこの頃。

革命や戦略というと、なにやらぶっそうな感じもするが、後述する議事録などを読むと、やはり「革命・戦略」という言葉がぴったりかもしれない(^^;)

いきなり余談めいたことになるが、IT戦略会議等の議事録は、「首相官邸」ホームページからリンクされている「IT戦略本部」のページで見ることができる。(こういう内容を国民が即座に見ることができること自体、IT革命が始まっているなぁ‥‥という気になる)

この議事録は実に面白い。IT関係各界のトップの人たちが一堂に会して熱気のこもった話し合いをしている。(私にとっては)そこいらの小説よりはずっと楽しめる(^^;)

ちなみに、この「IT戦略会議」のメンバーはそういった専門家の人たちで、「IT戦略本部」というのが主に内閣の方々である。「戦略会議」と「戦略本部」が合同会議を行っているのだが、本部の人たちがどの程度まで会議の内容を理解しているかは少々疑問もあるが‥‥(^^;)

もうひとつ、余談のおまけ(?)に‥‥(^^;)

ご存じのこととは思うが、「IT」とは「インフォメーション・テクノロジー」のことである。

さて、本題に戻ろう(^^;)

このIT戦略会議では、日本はこれから5年以内にアメリカを超える超高速インターネット大国になるという方針が出されている。

現状を考えると、これから5年後には今のアメリカなみにというあたりが無難な気もするが、光ファイバーなどの超高速通信網も整備されるというし、国が総力をあげて取り組めば実現不可能ではないかもしれない。

通信環境の整備や予算的な措置等は国にまかせるとして、問題になるのが、国民のインターネット使用能力をどう高めるかということになる。

IT戦略の話題の中で、一時、全国民にコンピュータ研修を行わせるという案もあった(その後立ち消えになったようだ)が、これは難しいと思う。現在のパソコンを使ったインターネット利用は、かなりの知識と技能を必要とするからだ。

むしろ、特別な研修を受けなくても誰もが使えるようなインターネット用機器を作ったほうがよいと思う。

ここ数年の間に、現在のパソコンのようなものではない「インターネット国民機」のようなものを完成させなければ、IT戦略はうまくいかないのではないだろうか。

そこで、私なりに、「こんな機器なら良いのではないか」と考えたのが、以下の内容である(^^;)

インターネット国民機の概要を述べる前に、現在の情報機器について少し考えてみよう。

今、私たちが情報を得るために使っている電気的な情報機器は、次の3つに大別される。

「ラジオ・テレビなどの放送受信機」、「電話」、「コンピュータ」である。

放送受信機は、もう誰でも持っているというぐらいに普及しており、安価で入手できるし、操作も簡単である。しかし情報は放送局から出されるものを受信するという一方的な形態であるし、決められた時間に決められた情報を受け取るという形式で、自分が好きなときに好きな情報を得るということはできない。

電話は、本来、個人対個人の通信手段であった。現在でもそれが主流であることは変わりがないが、携帯電話が出てからは様子が変わってきた。

電話番号等を表示するための小型ディスプレイで文字表示が可能なことを利用して、文字による簡単なメール送信ができるようになり、送り手と受け手が同時に接続しなくても(時差を置いて)通信が可能になった。

さらにiモードの出現によって、簡易ながらインターネットが使えるようになり(使用言語のCompact HTMLは機能が制限されているが)、持ち歩ける情報端末として脚光を浴びている。

しかし、これ以上、機能が増えてくると、私などのように「電話で話ができればよい」と考えている人間には無駄が多いし、多機能化によって重量化したり高価格化したりするのも望ましくないので、いずれは、「インターネット接続用+電話」という機種と、「電話専用」の機種に2極化していくのかもしれない。

最後のパソコンは、もともとはスタンドアロンで、データ処理や製作用に使われていたが、その後、企業内でのネットワーク化や電話回線を使ったパソコン通信、さらにはインターネットと進化をとげ、現在では最先端の通信情報端末である。

この3種の情報機器の中では、やはりパソコンがインターネットに適していると思う。

しかし、今のままのパソコンでは、全国民に普及させるには、問題が多いと思う。

使いこなしが難しいし、動作の安定度から見てもあまりにももろいのだ。

最近、よく使われる言葉に、「デジタルディバイド」がある。「digital divide」と書き、次のような意味である。

情報を持つ者と持たない者との格差のこと。富裕層がデジタル機器を利用し情報を得てさらに経済力を高めるため,貧困層との経済格差が広がるとされる。デジタル格差。〔アメリカ商務省が 1999 年に発表した報告書での造語〕

貧富の差はともかく、今のところ、パソコンを使いこなす能力の差は大きいと思う。その低いレベルの人たちを、全て一定のレベルに上げることは必要だろうが、今のパソコンをトラブルなく使いこなすレベルにするには、無理がある。パソコン自体が不完全な機器だからだ。

「低いレベル」などというと差別をしているようで失礼なのだが、私としては例えば次のような人を考えてみた。

中高年で、これまであまり電子機器などに触れる機会がなかった人。ワープロやパソコンなど、キーボードで文字やデータを入力する必要がある職種についていない人‥‥。

このような人には、パソコンの設置や諸アプリケーションのインストールおよび調整、さらにキーボードによる文字入力などは大きな障害になるだろう。

それでも若い人ならば、「友達もやっているから自分も‥‥」ということで挑戦してみるだろうが、50代過ぎぐらいになれば、「これから何を今さら‥‥」ということにもなりかねない(そうでない中高年の方もたくさんいるのだが)

こういうことが、結果的には「デジタルディバイド」を生じさせるだろう。

したがって、このレベルの人たちでも問題なく使える機器を開発することが必要になってくると思うのだ。

では、どの程度のレベルで使える機器だとよいのだろうか。

私は「パソコン初心者レベル」だと思う。

私の考えでは、「パソコン初心者」とは、次のようなものだ。

まず、パソコンのトラブル(フリーズ等)に対応したり、アプリケーションをインストールして自分なりに使用環境を調整したりするなどの作業ができない人。

それに、データを複数アプリケーション間で共用したり、加工や保存などができない人である。

自分では「パソコンを使っています」と言っていても、実際にはこのレベルの人も多いようだ。こういう人は、パソコンにちょっとした不具合が起きただけで電気屋さんを呼んだりする(^^;) また、高性能のパソコンをワープロ専用機としてしか使っていないということもある。(端から見ているともったいないような気もする)

初心者でも、その後の努力によって、ぐんぐんと実力を上げていく人もいるが、ずっと初心者レベルのままでいる人もかなりいるようだ。(私の携帯電話の使い方などがそうである‥‥)

そこで、「インターネット国民機」は、この「機器の環境設定・調整ができない」「データの再利用ができない」という初心者レベルでも使えるものにしたほうがよいのではないだろうか。

中身は高性能パソコンであっても、外見はテレビやラジカセなどの家電機器のような「とっつきやすい」マシンが望ましい。

例によって前置きが長くなったが、次に紹介するのが「佐々木彰版インターネット国民機」である(^^;)

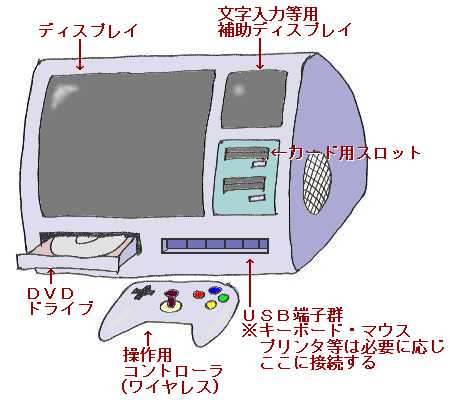

まずは、下の絵をご覧いただきたい(^^;)

以下、基本的なスペック(?)について述べる。

◎キーボードを使わない

インターネットを見るだけなら文字入力は不要だが、IT革命の中には、インターネットを活用した通信販売の利用等も構想に入っている。そうなるとやはりある程度の文字入力が必要となる。

従来のパソコンだと、キーボードを使った文字入力が初心者の障害になっている。そこでテレビゲーム機のようなコントローラ(ワイヤレス)を使う。文字入力が必要な場合は、画面に表示された五十音図をコントローラでポイントする方式とする。

五十音図は主ディスプレイ内に表示すると画面のじゃまになるので、小型の補助ディスプレイを装備している。この補助ディスプレイは文字入力用の他にも、テレビ視聴時の副画面としてや、文字ニュースの表示など、多機能に使える。

なお、従来のようなキーボード&マウス入力もUSB端子に接続すれば可能。また携帯電話の親指入力に慣れた人には携帯電話型親指入力機(別売)もある(^^;)

◎ハードディスクを使わない

従来のパソコンは、インターネットだけでなく、ワープロや描画、表計算など多種のアプリケーションを使うことを前提としていたため、ソフトやデータをハードディスクに入れて使用する方法をとっていた。パソコンを動かすOS(Windows等)もやはりハードディスクに入れて使っていた。

この方法だと、ハードディスク内に大きなファイルが置けるし、アプリケーションのバージョンアップ時にも、パソコン機器を更新しないでアプリケーションだけを新しくするなど、便利なことも多かったが、初心者にとっては、それが一番難しいことでもあった。

そこで、この国民機では、ハードディスクにかわるものとして、DVDを使う。

OSそのものからインターネット接続用ブラウザまで、全てのソフトをDVDに収めてしまう。ブートドライブもDVDにする。

従来のCDだと、容量が640MB程度だったので、ちょっと無理もあったがDVDなら標準で4.7GB、最大で17GBの大容量である。1年程前のパソコンのハードディスクをこえる容量だ。これなら十分である。

基本的には、買ってきたままのDVDが入った状態で(DVDの存在を意識せずに)使えるが、仮に数年後、ブラウザやOS等の大幅な変化があった場合にも、ディスクを1枚買い換えるだけで対応できる。

さらにDVDドライブを備えたことで、インターネットに使わないときは、DVDの映画ソフトを見たり、音楽CDを聴いたり(DVDはCD互換なので)、某ゲーム(PS?)で遊んだりということも可能だ。

◎カードスロット

この国民機のいちばんの目玉が、カードスロットだ。

一家に1台ということになると、複数の人間がこの機器を使うことが考えられる。しかしメールアドレス等は個々にあるほうが望ましい。

そこで、個人の情報を記憶したカードで、接続等を認識する。また、インターネット通販などの取り引きを行う場合も、このカードに記憶したデータで銀行口座等を指定する。将来的には、この個人カードで銀行の現金支払機やキャッシング機も使えるようになるかもしれない。(実際に、IT戦略会議でも「スマートICカード」の必要性を力説している委員もいる)

また、ハードディスクがないかわりに、このカードにある程度の容量の記憶領域を持たせ、必要に応じてインターネット上で得たデータを保存できるようにする。

カードそのものに保存しなくても、スマートメディア等の記録媒体を差し込めるカード型のアダプタを使うことで、データの保存・読み込みが可能である。

◎USB端子群

基本的には「インターネットを見るだけ」という人を対象にしても、実際には内部に高性能コンピュータを組み込んでいるわけだから、ワープロ等の各種アプリケーションも快適に使える。

それらのソフトはDVDに十分入るので大丈夫だが、キーボード・プリンタ・イメージスキャナ等の周辺機器を使いたい場合は、全てこの「USB端子群」に接続する。

従来のフロッピーディスク・MO・CD−R(W)などのドライブも接続可能である。

◎デジタルテレビ

新時代型のデジタルテレビも、その頃(5年後)には一般化するはずだから、デジタルテレビ機能も搭載する。インターネットを使わない時にはテレビが見られるという具合だ。

また、補助画面を使うことによって、インターネットをやりながらテレビを見るということも可能である。

ざっとこれぐらいが基本スペックである。

このほかにも、電話機能をつけたらとか、ファックスも‥‥などと考えたが、そうなると「電子レンジ」機能などもつけなくてはいけなくなる(^^;)

これだけでも機能が多いくらいだが、いちばん大事なのは「誰にでも使える」ということなので、見た目はシンプルなほうがいいだろう。

使おうと思えば高度な使いこなしもできるが、ふだんはワイヤレスコントローラを持って寝ころびながら、気軽にインターネットを使えるという「国民機」でもいいだろう。

まあ、こういうアイディアは、既にたくさんの方やメーカーさんが考えているだろうけど、私もかなり時間をかけて考えたので、この「佐々木彰版インターネット国民機」、特許でも(実用新案かな)取っておけないかな‥‥‥(^^;)

<00.10.14>

ホームページに戻る

ホームページに戻る  うんちく目次へ

うんちく目次へ