知ってましたかデジタル録音料

市販のCDやレコード等の音楽をカセットテープやMD(ミニ・ディスク)に録音して、自宅や自家用車で聴いて楽しむということは、よく行われている。最近ではCD−Rも普及してきたので、市販CDから好きな曲だけを選んで自分用のCDを作るということもよくある。

複製したものを他人に売ったり、商用目的で使ったりすることは禁止されているが(権利者の許諾を得れば可)、私的に複製使用することは法的に認められている。(下参照)

≪著作権法第30条≫

(私的使用のための複製)

著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

- 1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

- 2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

法規だと難しく感じられるが、要するに、CDをカセットテープに録音して車で聴いたりするのは、自由だしお金もかからないということである。

ところが、MDやCD−Rに録音する場合は別だということを、最近になって知った。

この場合は、お金がかかるのである。

著作権法第30条の第2項には、次のような文がある。

- 2

- 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

これも、文章ではわかりにくいが、簡単にいうと、MDなどでデジタル複製録音をするときには、複製は自由にやってよいが、著作権者に補償金を支払わなければならない、ということである。

これは大変だ。

私もこれまでかなりの数のCD等をMDに録音している。この頃ではCD−Rも使っている。しかし、一度も補償金を支払った覚えはない。もしかすると、この後、補償金を追加納入しなければならないのだろうか‥‥

一瞬、青ざめた私だったが(^^;)、詳しく調べてみて安心した。

実は、私は既に、この補償金を支払っているのであった。

本来は、録音行為ごとに支払うべきなのだろうが、いちいちそうやっていたのでは煩雑なので、MDラジカセ・MDデッキなどの機器を購入する際に、機器自体の価格の上に補償金を上乗せして支払わせるという方法をとっているのであった。

つまり、MD機器を買ったときに支払っていたのだ。

(これは、記録される媒体であるMDやCD−Rなどの媒体≪ディスクそのもの≫を買うときも同様である)

この法律は、平成5年6月1日から施行されているということだが、私が知ったのは、最近になって「著作権情報センター」が発行したパンフレットを読んだためだった。

びっくりして法規集で著作権法を見てみたら、たしかにそう書かれている。

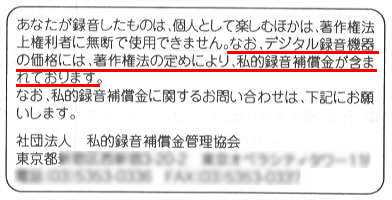

でも、機器の説明書には、そんなことは書かれていなかったのでは‥‥と思い、あらためて説明書を見てみたら、なんと、どの説明書にも、下のような表記があったのだった。

文章の表現は若干違っても、私が調べた5つの説明書には、全てこのような文があった。さらに驚くべきことには、小さなMDディスクでも、ラベル用のシートの裏にこのことが書かれていたのだった。

前述の著作権についてのパンフレット(「ケーススタディ著作権・第2集・私的録音録画と著作権」著作権情報センター発行)によると、従来の家庭内録音では、カセットテープレコーダー等のアナログ方式が主だったため、複製による音質の低下があり、著作権を持つ権利者の利益が侵害される恐れが少なかったが、デジタル録音だとほぼ同質の複製が可能となるため、それによる不利益の補償をするため、平成4年12月に著作権法の一部改正が行われ、平成5年6月から試行されたとのことである。

この補償金支払いの対象となるデジタル機器は、次の通りだそうだ。

○ デジタル録音用製品

DAT(デジタル・オーディオ・テープレコーダー)

DCC(デジタル・コンパクト・カセット)

MD(ミニ・ディスク)

CD−R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)

CD−RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)

○ デジタル録画用製品

DVCR(デジタル・ビデオ・カセットレコーダー)

D−VHS(デジタル・ビデオ・ホームシステム)

また、補償金の額については、次のように決められている。

私的録音補償金は、機器については、カタログ表示価格の一定割合(65%相当)の2%(上限1,000円)。記録媒体については、カタログ表示価格の一定割合(50%相当)の3%。

私的録画補償金は、機器については、カタログ表示価格の一定割合(65%相当)の1%(上限1,000円)。記録媒体については、カタログ表示価格の一定割合(50%相当)の1%。

つまり、機器の場合は千円以内、ディスク等のメディアでは高い物でも10円程度のようだ。

ごくまれに、「私は著作権利者の利益を侵害するような録音・録画を全く行わない」という人もいるだろう。例えば、著作権者本人が自分の作品のみの複製を行う場合や、著作権者の許諾を得て使用料を払って複製を行う場合、あるいは自分の講演の録音のみを行うために機器を使うというような場合である。

このような用途に限定して機器を使うという場合には、その証明をして請求をすれば、補償金が返還されるという制度もある。

これは、珍しいケースのため、機器や媒体の説明書に明示されていることは少ないようだ。

この請求は、録音の場合、「SARAH」(サーラ・私的録音補償金管理協会)、録画の場合は「SARVH」(サーブ・私的録画補償金管理協会)に対して行うことになる。

ところで、私も自作の曲を、CD−Rを使って発表している(^^;) 著作権そのものは特別な手続きをしなくても、作成した時点で発生するので、このCDの著作権は私にあるのだが、それによって、MDやCD−R等に複製された場合の補償金を私が受け取ることができるかというと、そうではないようだ。

機器や媒体を購入することで「SARAH」等の補償金管理団体に集められた補償金は、「日本音楽著作権協会」「日本芸能実演家団体協議会」「日本レコード協会」等の「SARAH」構成団体に分配され、その登録者に支払われることになる。私はそのどれにも属していないので、私への支払いはゼロである(^^;)

ただ、私の場合のような非登録著作権者への不利益も考えられるので、集められた補償金の2割は、権利者の共通の目的のための事業を行うことになっており、その中に「著作権制度に関する思想普及や研究」もある。

今回、私が読んだパンフレットは、そのために発行されたものだったのが、私もそれを読んで、ここに書いたことを知ったという次第だから、ある意味では、私にも還元があったということになるだろう。今回の文章は、そのお裾分けということになろうか(^^;)

(既にそんなことは知っていたよという方には、無駄だったかもしれないが‥‥)

<00.09.25>

ホームページに戻る

ホームページに戻る  うんちく目次へ

うんちく目次へ