キューブでメールごっこ

今回は、学校コンピュータ関係の方で、しかも特定のソフト(キューブ)を使っている場合にしか役に立たない特殊なネタなので、関係のない方には申し訳ないのだが、ご勘弁いただきたい(^^;)

スズキ教育ソフトの「ハイパー・キューブ」といえば、児童生徒用統合ソフトとして人気が高く、導入している学校も多いようだが、このソフトに標準の機能として備わっている「メール」及び「掲示板」の機能を使っている学校は少ないのではないだろうか。

かくいう私も、この機能があることは知っていたが、使えるようにする設定がめんどうな感じがして(附属の説明書がわかりにくい)これまで試していなかったのだが、実際に試行錯誤しながらやってみたら、なんとか成功した。

これを日常の学習に使用してみると実におもしろい。子供たちも夢中になって取り組む。どちらかといえば高学年向きの機能だが、やり方次第では中学年の子供でも大丈夫である。もちろん中学生あたりにはぴったりだと思う。

児童用のパソコンがネットワーク(校内)につながっていて、ハイパーキューブ(Windows版)がインストールされていれば、どこの学校でもできるはずなので、ぜひお試しいただきたい。

必要なネットワーク環境は次の通りである。

児童用パソコンがネットワークで結ばれていて、ファイルの共有が可能な状態になっていればOKである。画像表示やファイル転送等のための特別な仕組みは必要がない(あっても支障はないが)

児童用のパソコンの他にファイルサーバ用のパソコンや操作演示用の教師用パソコンなどがネットワーク上にあれば、そのいずれかにキューブ用のメールサーバを置くのがよいが、もし児童用のパソコンだけがネットワークで結ばれているという環境(そういうことはめったにないと思うが)でも大丈夫である。その場合は児童用パソコン1台のハードディスクの中にメールサーバを置くこともできる。こうした場合でも、その児童用パソコンは他のパソコンと同じように使える。

前述したように、ソフトについている「ユーザーズマニュアル」に、メール機能についての説明及び設定の仕方が書かれているが、表現がわかりにくく、読めば読むほど混乱してしまうという感じなので、私なりに、「この順番でやれば大丈夫」という手引きを書いてみる。

1.児童用パソコンのキューブで環境設定を行う

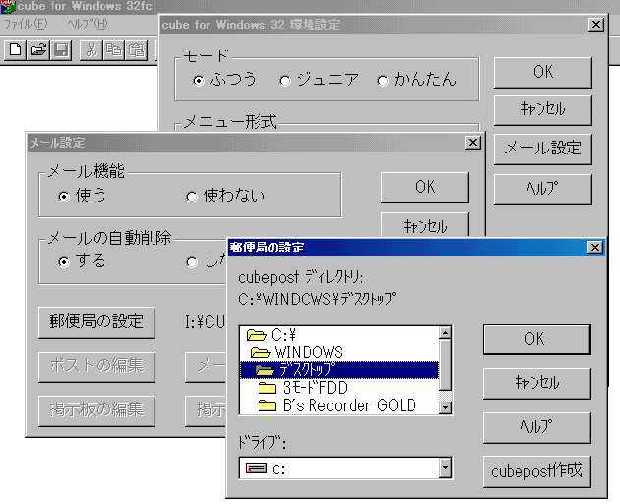

キューブの「ファイル」メニューで「環境設定」を選択し、メール設定ボタンをクリックする。初期の段階では、メール機能の欄の「使わない」に◎チェックがついているので、これを「使う」にする。これで郵便局の設定ボタンを押せるようになるので、クリックする。

ここで「cubepost作成」のボタンをクリックする。cubepostの設置場所としてデスクトップが指定されているが、これはそのままでもかまわない。というのはここで設定した郵便局は仮のもので(実際には、郵便局は個々の児童用パソコンには置かずネットワーク上のメールサーバ役パソコンに置くのだが、とりあえずここで個々の児童用パソコンに置くようにしないと作業の手順が複雑になる)いずれ削除してしまうものである(削除しなくても問題はないが)デスクトップに置いていたほうが削除するときに都合がよい。

「ポストの編集」や「掲示板の編集」はここでは必要がない。もちろんこの段階ではメール機能はまだ使えない。

なお、この作業は、児童用のパソコンそれぞれで1台ずつ行う。台数分の作業が必要なので、けっこう時間がかかる。

2.メールサーバ用のパソコンの設定を行う

メールサーバ用といっても、そんなに大がかりな設定は必要がない。ネットワークにつながっているパソコンであれば何でもよいのだが、児童用パソコンの他にファイルサーバ用のパソコン、あるいは教師用のパソコン(ファイルサーバを兼ねていることもあるが)がある場合は、それを使うのがよいだろう。実際にやってみたら教師用のパソコンを使ったほうが都合がよいようだ。

どちらのパソコンを使う場合でも、キューブがインストールされていることが必要である。前にも書いたように、ファイルサーバパソコンや教師用パソコンがなくても、児童用パソコンの1台をメールサーバ役にあてることもできる。LANボードとネットワークケーブルだけでつないで(あるいはハブを使って)いるような簡易ネットワークでもOKである。(簡易ネットワークでやったほうがおもしろいかもしれない)その場合はネットワーク上のパソコンの1つがサーバ役を受け持つ。

サーバパソコンでもキューブを起動して、児童用パソコンで行ったのと同じように「メール設定」「郵便局の設定」を行う。ただし、「郵便局の設定」(cubepost作成)のところでは、デスクトップに置かずに、サーバパソコンのハードディスクの中の任意のフォルダに設定する。このフォルダは後述するようにネットワーク上で共有化して使うため、他のパソコンから覗かれては困るようなフォルダでは都合が悪い。必要に応じて新規にフォルダを作ってから、そこにcubepostを作成したほうがよいだろう。

このパソコンでは「ポストの編集」も行う。ここで「ポスト名」を入力することになる。初期値では「名前001」となっているが、これを書き換えて「先生」などとしておけばよいだろう。

掲示板については複数設置したい場合の他は、特に設定する必要はないので、そのままにしておく。

3.サーバ用パソコンのフォルダの共有化を行う

ここで、キューブを終了し、サーバ用パソコンでマイコンピュータかエクスプローラを起動して、cubepostが置かれているフォルダに対して共有化の設定を行う。

先ほどの作業で、cubepostというフォルダが出来ているが、そのフォルダそのものを指定して共有化を行うのではなく、その1つ上位のフォルダを指定しなければならない。(上の例だと新しく作ったフォルダがそれにあたる)そのフォルダを右クリックして「共有」の設定ウインドウを開き、「共有する」と、「フルアクセス」にチェックをつける。パスワードは設定しない。

これで、児童用の各パソコンから、ネットワークを介して、このフォルダにアクセスできるようになる。(児童用のパソコンからマイコンピュータやエクスプローラで、この場合であればネットワークコンピュータの中の教師用パソコンの指定したフォルダを認識できればOKである)

4.児童用パソコンでネットワークドライブの割り当てを行う

※ ここから7までの作業は、児童用パソコンのそれぞれで行うので、1台ごとのパソコンで一連の作業として行ってもよいし、1つのステップごとに全部の児童用パソコンで作業を行って、それが済んだら次のステップに進むという方法でもよい。作業を間違いなく行うには後者のほうがよいようだ。なお、これらの作業の間、ネットワーク上の全てのパソコンは稼動させておく(電源をいれておく)必要がある。

今度は、児童用パソコンのそれぞれで、ネットワークドライブの割り当てという作業を行う。

これはキューブから行う作業ではなく、ソフトを何も起動していない状態で行う。

ネットワークにつながっているパソコンであれば、下の画像のように、デスクトップに「ネットワークコンピュータ」というアイコンがあるはずだ。これをクリックすると「ネットワークコンピュータ」というウインドウが開くので、その中からキューブのメールサーバとして設定したパソコン(下の例では『Teacher』)をクリックする。

すると、そのパソコンのドライブ一覧が開くので、それをクリックしていき、目指すフォルダを表示させる。そのフォルダを右クリックすれば上のようなウインドウが開くので、その中から「ネットワークドライブの割り当て」を選択する。

ドライブ名は任意のものを選んでつけることができるので、児童用パソコンの他のドライブ名と重複しないようなものを選んで指定する。そのパソコンの状態によって選べるドライブ名はことなるが「I」(アイ)などにしておけばよいだろう。

この作業によって、児童側のパソコンから見た場合、ネットワーク上にあるメールサーバ用のパソコンのドライブ(フォルダ)が、児童用パソコンのドライブ(ハードディスクやフロッピードライブ、CDドライブ)と同じように、自分のパソコンのドライブの一部として使えるようになる。なお、今後ずっとこの設定を維持できるように「ログオン時に再接続」のところにはチェックを入れておく。

5.児童用パソコンの郵便局の設定を変更する

それから、児童用パソコンでキューブを起動し、1の作業と同じ手順で環境設定をやり直す。

具体的には、「ファイル」→「環境設定」→「メール設定」→「郵便局の設定」と進み、この段階で「ドライブ」を先ほど設定したネットワークドライブに変更するわけである。(『C:\Windows\デスクトップ』となっていたものを『I』に変更するのである)

これで、この児童用パソコンはメールサーバとしての郵便局(cubepost)がネットワーク上の「Teacher」パソコンの指定フォルダであると認識するようになる。この時点で最初に郵便局として指定した自分のパソコンのデスクトップに置いた郵便局(cubepost)は無効になるので、もう削除してもかまわない。

6.児童用パソコンでポストの編集を行う

ここまでやっても、まだメール機能は使えない。あといくつかの作業があるので、もう少し頑張ってもらいたい(^^;)

次に行うのは、児童用パソコンのポストの編集である。

キューブの「ファイル」→「環境設定」→「メール設定」から、「ポストの編集」ボタンを押す。

5までの作業が問題なく行われていれば、「post001:先生」という画面が表示されるはずである。これはメールサーバ用のパソコンの中の、2の作業で作られたものである。

もし「post001:名前001」という表示が出たとしたら、これはまだ1の作業で作られた自分のパソコンの中(デスクトップ)のフォルダが自分用の郵便局として認識されているということだから、これまでの作業に問題があるということなので見なおさないといけない。キューブを再起動(パソコンの再起動ではなく、キューブ単体の)しないといけない作業もあるので、そのへんも見なおすとよいだろう。

ここで表示された「post001:先生」というのは教師用パソコンのメール用フォルダなので、児童用パソコンからメールを使うには、「ポストの追加」を行わないといけない。

「ポストの追加」ボタンがあるので、これをクリックすると、「post002:名前001」というのが追加される。(「post002:名前002」になっている場合もあるかもしれない)

この「名前001」という部分を適当なものに書き換える。このパソコンを使う人がいつも同じ場合は「山田」などと固有名詞にしてもよいが、学校のコンピュータ教室などでは不特定多数が使うのが一般的だろうから、「01番」とか「01」などのようにパソコンの番号にしておくのがよいだろう。

教師用パソコンの設定作業を行ったときに、「post001」は「先生」として登録されてしまっているので、「post」の番号(001など)と名前の番号が1つずれてしまうが、実際に使う場合には「post」の番号は表示されず、あくまでもネットワーク内部の認識番号として使われるだけなので、無理に「post」番号と表示される番号を揃える必要はない。(どうしても揃えたいという場合は、6の作業を行う前に、2の作業に戻って、メールサーバパソコンのメール設定を『使わない』にしてから、6の作業を行えば不可能ではないが、うまくいかなくなる可能性もあるのであまり勧めない)

この作業を全ての児童用パソコンで行う。20台あれば20台分、40台あれば40台分行うわけである。それからこの作業は児童用パソコンの番号順に行うほうがスムーズである。

7.児童用パソコンでポストの設定を行う

ここまでくれば、あと一息である(^^;)

最後に自分の受け取りポストの設定を行わなければならない。これはキューブの「ファイル」メニューから「ポスト設定」を選択する。

「ポスト設定」のウインドウが開くので、「私のポスト」の欄をクリックして表示される一覧の中から自分のパソコンに対応するもの(5番のパソコンであれば『05』など)を選択すればOKである。

この作業も、それぞれの児童用パソコンから行う。教師用パソコンでも、まだこの作業を行っていなかったので、同様にしておく。

これで全ての設定作業は終了である

あとは実際に使ってみるだけである。

まだ、メールの送信は行われていないので、メール送信用のファイルを作成し、送信する。

といっても大げさなことではない。キューブで何らかのファイルを作成する。

キューブは統合ソフトなので、「ワープロ」「表計算」「描画」「データベース」の4つの機能を持ち、それぞれに対応したファイルを作成できるのだが、そのうちのどの種類のファイルでもかまわない。「表計算」や「データベース」のファイルをメールで送る子供は少ないので、ワープロ文書か画像データが一般的であろう。

統合ソフトの利点を使って、ワープロ文書の中に、描画ソフトで作った画像や、表計算ソフトで作ったグラフを貼り付けるのも簡単だし、インターネット接続が可能であれば、ホームページで使われている画像を取り込んで貼り付けるという作業も可能である。

そうやってファイルを作成したら、キューブの「ファイル」メニューから「メールを送信」を選ぶ。すると送信したい相手を選択する画面が開くので、送信相手(単一でも複数でも全員でもOK)を決めて、必要に応じてタイトル(省略も可)を付けて送信する。

これだけでOKである。

受け取る相手が、キューブを起動しておれば、メールが届いた旨が相手のパソコンに表示される。新しいバージョンのキューブだと、ステータスバーのあたりに封筒のアイコンが出てクルクル回転するし、その前のバージョンだと「メールが届きました」というウインドウが表示される。

そこで、封筒のアイコンをクリックするか、「ファイル」メニューから「メールを読む」を選択するかすると、届いたメニューの一覧が出るので、読みたいメールをクリックすれば届いたファイルを見ることができる。

この場合、特殊なブラウザが起動するというのではなく、相手が送ったファイルタイプに対応したキューブのソフトが起動して、そのファイルを読み込むという形式になる。ここで受け取ったファイルはそのまま保存することもできるし、それに手を加えて、新しいメールとして更に送信することもできる。

このあたりの動作については、実際にお使いになって確認していただきたい。かなり面白い!!

また、掲示板についても同様だが、これについては「お使いいただければわかる」ということで省略する(^^;)。

読み込んだメールについては、1の作業の「メール設定」で、「メールの自動削除」を「する」(初期値)にしておけば、読み込んだ時点でポストから削除されるのだが、全てのメールを読み終えないまま、学習を終了するということも考えられる。

このような場合、メールサーバ役を受け持っているパソコン(ここの例では教師用パソコン)で、「メール設定」から「メールの削除」ボタンをクリックすれば、パソコン教室で使われた全てのメールが消えるので、授業の終了の際には、その作業を行えばよい。(授業の途中でこの作業を行ってしまうと、授業中に行き交っている全てのメールが消えてしまうので注意が必要)

また、メールを使った学習をする際には、メールサーバ役のパソコンは電源を入れておかないといけないので、これも要注意である。

最初にも書いたように、ネットワークパソコンでキューブを使っているという場合にしか役に立たない情報なのだが、もし、そういう環境が整っていて、しかもキューブのメール機能を使っていないという場合には、この文章をプリントアウトして、ぜひ試していただきたい。

パソコン教室で新しい学習活動が活性化するのは必至である(^^;)

実際にやってみるには、私の説明だけでは不十分なところもあるだろうから、説明書もご参照いただきたい。

<00.06.20>

ホームページに戻る

ホームページに戻る  うんちく目次へ

うんちく目次へ