懐かしのエレキアンプ

うんちくというよりは単なる懐古談である(^^;)

私が小学校6年生だった1966(昭和41)年の6月にビートルズが来日している。その前に日本ではグループサウンズ(GS)ブームやエレキバンドブームがあったので、田舎でもエレキバンドをやる人も出てきた。当時はビートルズのような歌が入ったグループよりも、エレキギターでメロディを演奏するインストルメンタルグループの曲を演奏するバンドが多かった。英語の曲を歌えなくてもよいということと、歌の拡声装置がなくても演奏できるということが理由だったのかもしれない(^^;)

中学校に入って少しギターを弾けるようになったが、GSブームが去り、フォークブームになったことや、エレキギターとアンプは高価で手が届かなかったことなどもあって、もっぱら生ギターを爪弾く程度で我慢していたが、高校に入って友人から誘われてロックバンドに入り、それから大学卒業まで、ロックバンドでエレキギターとつき合うことになる。(私の場合は主にリードボーカルだったのでギターソロなどはほとんどやらなかったが‥‥)

その頃になると、ジミ・ヘンドリックスとか、ディープ・パープル、レッド・ツェッペリンなどが人気になっていたので、ギターはフェンダーのストラトキャスターやテレキャスター、ギブソンのレスポールなどを使う人が多かった(ほとんどは、グレコ製などのコピーモデルだったが)

今でも、ロックをやる人の間では、それらのギターが主流になっているので、ここ30年ほどは大きな変化がない。

もっとも、その少し前のエレキバンド時代には、海外製品ではヴェンチャーズが愛用したモズライトあたりがメインだったし、国産でもグヤトーンやテスコなどに個性的なモデルが多かった。最近では、エディ・ヴァン・ヘイレンが、テスコのスペクトラム5というギターを使って評判になったりした。

ギターに比べると、エレキアンプは昔のものと今のものでは、だいぶ違ってきているように思う。

マーシャルのアンプや、フェンダーのツインリバーブなどは名機として今でも長く使われているが、国産の製品だと、私がバンドをやっていた頃に使ったアンプを見ると、実に懐かしいという感じがする。

ギターと違って、あまり長く使えないということや、モデルチェンジした新型のもののほうが性能が良いという理由もあるのかもしれない。

また、ちょうど私がバンドをやっていた頃が、先輩たちから譲り受けた「エレキバンド」時代のアンプと、「ハードロック」時代のアンプの過渡期であったということもあるのかもしれない。

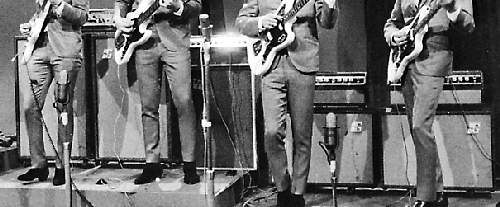

エレキバンド時代のアンプというと、下の写真のようなものが多かった。

これはヴェンチャーズのコピーバンド(外国)の写真だが、国産のグヤトーンのアンプを使っている。ギターはフェンダーのジャガーで、あまりパワーのない(音が歪まないし伸びない)ギターである。今と違って大音響PAなども使わない時代だったので、アンプから出る音だけでコンサート会場に響かせることが多かった。その際になるべくきれいでクリーンな音で、しかも大音量が出るアンプが必要だったのである。寺内タケシや加山雄三なども、こんな感じのアンプを使っていた。

以下は、私がバンドをやっていた昭和40年代後半から50年代前半にかけての懐かしいエレキアンプである。私が実際に持っていたものや、友人が持っていて、私も使ってみたものの印象を含めて紹介してある。

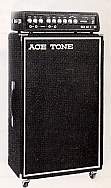

エーストーン(ACE TONE)

エレキバンド時代は、グヤトーン・テスコと並ぶ人気メーカーで、上の2機種ともアンプに真空管ではなくトランジスタを使ったモデルで、ソリッドステートアンプと銘打っていた。

硬質な澄んだ音がして、長時間演奏しても音が変わることがなかった(真空管アンプは時間がたつと音が歪んでくる)

赤・白・橙の3つのボタンがついていて、ボタンによって音質が変化した。ただどのボタンを押しても歪んだ音(ディストーションのかかった音)は出ず、透明感が出たり、甘さが増したりという選択だった。ハードロックには不向きだったが、フェンダー系のギターをつないでシャリーンとした音を出すと絶品だった。リバーブやトレモロもきれいにかかった。

硬めの音とはいっても、あまり音圧はなかったので、ドラムやベースなど他の楽器の音が大きいとギターの音が聞き取りにくいという感じもした。

グヤトーン(Guyatone)

昭和20年代に日本のエレキギター・アンプの草分けとなったのが、後述のテスコと、このグヤトーン。エレキバンド時代は一番上の写真のようなアンプ(真空管タイプ)に人気があった。社名のロゴも一番上の写真に見えるように「G」の文字が幅広くなったタイプであった。当時のサウンドは歪まないで大音量が出せるものであった。

この写真の左側のアンプは、当時3万円台で買えた廉価版のもので、ブーストというつまみがついており、これをひねるとあまり大きな音を出さなくてもディストーションのかかった歪んだ音を出すことができた。1人で練習する場合には適しているが、ドラムなどといっしょに演奏すると音量不足であった。ハードロックっぽい音は出せるが、少々やわな音であった。

右側は、リバーブ・シリーズという名称や、外見からもわかるとおり、フェンダー・ツイン・リバーブ・アンプを意識した(コピーした)タイプ。この製品で当時15万円ほどしたから、スピーカーなども良いものを使っており、音圧もあってステージでも十分に使えた。ただ、フェンダーよりは個性のない(あまり高域が目立たない)サウンドであった。

エルク(ELK)

グヤトーン・テスコ・エーストーンなどよりは後発だが、当時、比較的に求めやすい価格設定で人気があったメーカー。

上のグヤトーンの右のタイプと同じように、フェンダーのアンプを意識したもの。この頃から海外の有名メーカーのコピーモデルが増えてきて、個性のある製品が少なくなってつまらなくなったような気がした。

音色は、あらゆるジャンルの音楽に対応できるような無難なもの。本家のフェンダーアンプは、ちょっと耳に障るほど「パッキーン」という独特の高域の音が出たが、このアンプは柔らかめの音だったように思う。やはりスピーカーの差かもしれない。

テスコ(TEISCO)

前述のように、グヤトーンと並んで日本のエレキギターブームを築いたメーカー。エレキギターにも個性的な製品が多く、最近になってカワイ楽器が往年のテスコギターの完全復活版を発売することになった。メイクィーンなどの名機が甦るらしい。

エレキバンド時代・GS時代に一世を風靡したテスコだが、ブームが去るとともに消えて行った。

このアンプは、その最後の頃の製品で、アマチュアギタリストの練習用にちょうどいいようなアンプである。廉価版のためか特別に個性もないような製品であった。

これより10年程前の、エレキバンド時代のテスコアンプには個性的なものがあった。チェックメイトというアンプのかなり古くなったものを先輩から貸してもらったことがあるが、これは真空管がへたってきていて、電源を入れて1時間ほどすると「ブスブス」っという音を立てて、あとは音が出なくなるという代物だった(^^;)しかし音が出なくなるちょっと前の10分間ほどは、うっとりするようなナチュラルディストーションがかかる優れ物だった。

やはり先輩が持っていたアンプで「インペリアル」というのがあって、これもたしかテスコのものだったと思うのだが、これは歪むというよりも「バーン」というような音圧のある図太い音がした。

ローランド(Roland)

シンセサイザーなどのキーボード楽器メーカーとしても有名になったローランドは、アンプメーカーとしては後発の部類になる。(この頃、パールとかジャグボックス等のメーカーも出てきた)

この写真は上のグヤトーンやエルクのような個人練習向けの小さいアンプだが、ボディーに似ずしっかりした音が出た。スペクトラムというつまみをひねると高域が強調された音色になりメリハリが出た。音圧もかなりあり、マーシャルアンプに似たガツーンという骨太なサウンドを出すことができた。

ヤマハ(YAMAHA)

老舗の楽器メーカーであるヤマハもエレキギターとアンプを作っている。

80年頃になるとギターでもフェンダーやギブソンのコピーモデルも出すようになったが、当初はギターもアンプも独自のポリシーを持った製品を出していた。いずれもしゃきっとした崩れのない音質で、その分、ハードロック向きではなかったように思う。

左のアンプは「Jシリーズ」と呼ばれるもので後期(といっても25年以上前だが)のタイプである。これはディストーションのつまみもついており、音も甘くなってポップスからハードロックまで多様に使える音色だった。

右はその前に発売されていた「Yシリーズ」で、これはあくまでもクリーンでソリッドな音色だった。ジャキーンとした大きな音が出るがほとんど歪まない。カントリー系など、きれいで大きな音を出したいという場合には最適だがハードロックではほとんど使えなかった。緑と灰色のデザインも独自で、良くも悪くも「これぞヤマハ!」という製品だった。

ボーカルアンプ

今だと、歌声だけでなく、ドラムの音もギターのアンプから出る音も、全て一度ミキサーに集められてPAのスピーカーから出されるのが、コンサートなどの一般的な形態だが、昔はギターの音はギターアンプから、歌(ボーカル)は専用のボーカルアンプから出るというのが一般的だった。

そのためにあったのがボーカルアンプで、上の写真はエルクのボーカルアンプである。このアンプにも残響効果をつけるリバーブが内蔵されていたが、より雰囲気を出すために、外付けのエコーチェンバーを使っているバンドも多かった。

これだけだと、ほんとに懐かしいだけのハナシになってしまうので、最後に若干のエレキギターについての知識を‥‥

それにしても、本当はエレクトリックギターというべきなのだろうが、エレキギターまたはエレキという言葉で広く使われている。平賀源内でもあるまいし、なんとなく江戸時代の言葉のようでおかしいのだが、百科事典でもエレキギターという言葉が使われているので、まあこれはこれで日本語として定着してしまったのだろう。

一説では、1939(昭和14)年頃、慶応の学生たちが使いだしたという話もあるが、1964(昭和39)年頃の第1次エレキブームの初期には、エレキという言葉はまだ使われていなかったという説もある。

世界最初のエレキギター

エレキギターが作られるもととなる「ギター用エレクトリック・ピックアップ」(要するにギターマイク)が作られたのが1931(昭和6)年。これを使って作られたエレクトリックギターが、リッケンバッカー社の「フライング・パン」と呼ばれるギターで、これはハワイアン・スチールギター(水平に置き、指板の上にスチールの棒をスライドさせて演奏する)であった。

初のスパニッシュタイプ・エレキギター

普通に演奏するタイプのギターで最初にエレクトリック・ピックアップを搭載したのが、ギブソン社の「ES−150」というギターで、1935(昭和10)年に商品化された。fホールを持ったホロー・ボディーで、一般に「チャーりー・クリスチャン・モデル」と呼ばれる。ジャズギタリストにはいまだに人気のあるモデルである。

ソリッドギターでは

従来のアコースティックギターのデザインにとらわれない、ソリッドタイプのボディーを持つエレキギターとして最初に作られたのが、ビグスビー&トラヴィスという製品で、1947(昭和22)年に登場した。ネックのヘッドはフェンダーのストラトキャスター、ボディーはギブソンのレスポールに似ているデザインで、シングル・コイルのピックアップを1つ搭載している。弦をボディーの裏から通すやり方は、その後のギターにも多く引き継がれている。

フェンダーのブロードキャスターは、その翌年の1948(昭和23年)に登場している。発売当時はこの名称であったが、既にグレッチから同じ名称のドラムとバンジョーが発売されていたため、1950年にはテレキャスターという名称に変更された。

名器として今も使用者が多い、ギブソンのレスポールは1952(昭和27)年、フェンダーのストラトキャスターは1954(昭和29)年に発表されている。ストラトキャスターは私と同じ年の生まれということになる(^^;)

日本では

最初に電気ギターを演奏したのが灰田由起彦氏とバッキー白片氏という2つの説があり、はっきりしたことはわからないようだが、いずれにしても1935(昭和10)年頃であったらしい。

国産第1号の電気スチールギター&ギターアンプは1934(昭和9)年、後のグヤトーン社長の松木三男氏によって作られた。ただし、これは製品化されたというよりは海外のものを真似た手作りの製品だったようである。ソリッドギターが商品化されたのは1950(昭和25)年あたりからのようだ。その当時のメーカーがグヤトーンとテスコであった。

最初にも書いたように、全然、うんちくと呼べるような内容ではないのだが、たまにはこんな内容もいいのではと思って書いてみたので、あまり興味のない方には申し訳ない(^^;)

<00.01.14>

ホームページに戻る

ホームページに戻る  うんちく目次へ

うんちく目次へ